¿QUE ES LA PERSONALIDAD?

La personalidad, entendida como el conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento, procesamiento de la información y comportamiento que cada uno de nosotros manifiesta a lo larga de la vida y a través del tiempo y de las diferentes situaciones, es uno de los principales aspectos que se han estudiado y analizado por parte de la Psicología. Diferentes corrientes y autores han establecido diferentes teorías y modelos de personalidad.

La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento

y el carácter.

a) Temperamento: Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es

decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo, el

color de ojos, el tono de piel, e incluso la propensión a determinadas

enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque

determina, de alguna manera, ciertas características de cognición,

comportamiento y emocionales.

b) Carácter: Se denomina carácter a las características de la personalidad que son

aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se

nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter.

Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, son sólo algunos

componentes del carácter que constituyen a la personalidad.

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Psicologia/Teorias_de_la_personalidad.pdf

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Psicologia/Teorias_de_la_personalidad.pdf

LOS FACTORES DE LA PERSONALIDAD

Así, el desarrollo se entiende como el resultado de la confluencia bidireccional entre unos factores más biológicos o internos (herencia genética) y otros factores contextuales o externos (ambiente). Entre los primeros se incluye el temperamento, que se define por una disposición emocional y motivacional intrínseca e innata que moviliza al sujeto por intereses de carácter primario.

Por otra parte, los factores ambientales pueden clasificarse en influencias comunes (normas, valores, creencias sociales y culturales externamente originadas) y las influencias personales (experiencias y circunstancias vitales particulares de cada sujeto, como por ejemplo, una enfermedad).

Puede decirse, por tanto, que a medida que el sujeto va madurando biológicamente y va incorporando nuevas experiencias y vivencias externas, va teniendo lugar el proceso de desarrollo de la personalidad propia.

DESARROLLO AFECTIVO DE LA PRIMERA INFANCIA

El fenómeno más importante que caracteriza el desarrollo afectivo del niño o niña en los primeros años de vida es la formación del apego o vínculo emocional/afectivo establecido entre el pequeño y una o varias figuras de referencia (usualmente sujetos pertenecientes al sistema familiar, aunque puede no serlo en todos los casos). El apego se compone de tres elementos: las conductas de apego, las representaciones mentales y los sentimientos generados a partir de los dos anteriores.

La función principal de la elaboración del vínculo afectivo es tanto facilitar un desarrollo adaptativo en el área emocional la cual permita al sujeto poder establecer futuras relaciones interpersonales afectivas funcionales y adecuadas, como asegurar un desarrollo de la personalidad general equilibrado. Sin este apoyo, los pequeños no son capaces de establecer vínculos afectivos necesarios para desarrollar todas sus competencias.

Al mismo tiempo, el apego genera un contexto en el que los niños y niñas pueden aprender y a explorar su entorno sintiéndose seguros, lo cual es fundamental para descubrir sus propias capacidades. Esta clase de descubrimientos darán forma a sus actitudes y a una parte de su personalidad, dependiendo de si se sienten más o menos competentes en los ámbitos que les toca vivir de manera habitual.

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE APEGO

En el proceso de formación del apego pueden distinguirse varias fases en función de la distinción que va aprendiendo a hacer el bebé sobre las personas de su entorno social. Así, en los primeros dos meses su incapacidad de discriminación entre figuras de apego y otras personas motiva que sienta buena predisposición para la interacción social en general, independientemente de la persona de que se trate.

A partir de los 6 meses, esta diferenciación se va volviendo más acusada, de manera que el niño o niña muestra su preferencia por las figuras más cercanas de proximidad afectiva. A los 8 meses tiene lugar la fase de “angustia del octavo mes” en la cual el bebé muestra su rechazo a los desconocidos o a las personas que no forman parte de su circulo de apego más próximo.

Con la consolidación de la función simbólica, a los 2 años de edad, se es capaz de interiorizar la permanencia del objeto, aun no siendo este físicamente visible, lo cual posibilita la consolidación del vínculo afectivo. Posteriormente, el niño comienza una etapa caracterizada por una búsqueda constante de aprobación y afecto del adulto, experimentando cierta dependencia emocional y mostrando nuevamente buena predisposición para la interacción social general.

Finalmente, entre los 4 y los 6 años, el interés del niño se centra en su relación con los iguales, lo cual afianza el inicio de la etapa de socialización en otros ambientes distintos al familiar, como por ejemplo, el escolar.

LA CONQUISTA DE LA AUTONOMÍA

La adquisición de la capacidad de autonomía tiene lugar en los primeros años de la infancia del niño o niña, una vez se ha empezado a consolidar el proceso de autoconcepto (como diferenciación de los demás sujetos) y comienza a superarse la dependencia afectiva del adulto para orientarse a la experimentación del mundo de forma independiente.

Al descubrir que pueden interactuar siguiendo las primeras nociones de normas, valores y creencias interiorizadas (no siempre coincidentes con la de los adultos entendidos como modelo de aprendizaje) a partir de experiencias vitales tempranas, su motivación se orienta a regir su comportamiento en función de sus propias decisiones. Así, se genera una fase de ambivalencia constante entre la necesidad de depender del adulto y la búsqueda de autonomía respecto de él, lo cual puede derivar en la manifestación de rabietas u otras alteraciones conductuales como muestra de la intención de preservar su independencia.

Este es un proceso delicado, puesto que añadido a que el pequeño puede resultar muy difícil de manejar, requiere que el adulto marque unas pautas educacionales estrictas y claras sobre el camino de desarrollo conveniente a tomar. Esta es una de las ideas fundamentales a destacar en lo referente al desarrollo de la autonomía del niño o niña.

Es importante recordar que debe existir ese equilibrio entre la libertad de acción cada vez más amplia que va adoptando el niño y el papel permanente de guía y orientación que deben desempeñar las figuras de apego y educacionales con las que cuenta el primero.

Otro punto fundamental recae en la relevancia que posee el contexto ambiental en el que se desarrolla el individuo, el cual moldea e influye considerablemente en el proceso de adquisición de la autonomía indicado. Por ello, cada individuo posee sus particularidades y no puede establecerse un patrón universal que explique este proceso de forma general. Como la mayoría de aspectos referentes al desarrollo de la persona se caracteriza por su individualidad y por la diferenciación cualitativa respecto de otros sujetos.

LA AUTO-CONCIENCIA , LA AUTOESTIMA Y LA AUTOVALORACIÓN INFANTIL

El inicio de la adquisición de la autoconciencia o autoconcepto se relaciona intrínsecamente con la consecución de la fase de desarrollo cognitivo de permanencia del objeto. El niño interioriza que permanece como el mismo ser en diferentes momentos o situaciones gracias a la proliferación y desarrollo lingüístico que se da a partir del segundo año de vida. A partir de ese momento el sujeto empieza a verse como ser distinto a los demás individuos y reconocer las ideas, valores, creencias, sentimientos, intereses motivaciones propias. Es decir que comienza a relacionar el medio en el que se sitúa con su yo.

Este es un proceso que se inicia en este momento cronológico; por lo tanto, esta diferenciación y establecimiento de la identidad individual no es completa en todo momento y pese a que se van asimilando los aspectos que son inherentes a su persona (personalidad) es posible que algunos procesos cognitivos y/o emocionales se produzcan de forma inconsciente.

Así, se trata de un proceso por el cual lo que los demás expresan y lo que uno interpreta a partir de sus acciones conforma una imagen de uno mismo. A su vez, esta imagen está asociada a una valoración moral de esta, lo cual hace que sea más o menos positiva dependiendo de las expectativas y preferencias del niño o niña.

El PAPEL DE LA AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS

Es muy relevante que no exista una discrepancia muy elevada entre el yo real (aquello que el individuo representa) y el yo ideal (aquello que al individuo le gustaría representar) para consolidar un desarrollo psíquico y emocional adaptativo y adecuado o equilibrado).

Otro aspecto fundamental es el papel que juegan las evaluaciones externas sobre el nivel de autoestima que presenta cada sujeto. Así, la imagen que los demás poseen de uno mismo y la valoración que realizan sobre sus competencias o conductas influyen notablemente en la percepción del pequeño sobre sí mismo.

A partir del tercer o cuarto año, la búsqueda de la aprobación por parte del adulto se relacionaría con esta cuestión, ya que esta motivación se realiza con la finalidad última de establecer un nivel aceptable de autoestima. Tal y como se ha comentado anteriormente, en esta etapa pueden surgir conflictos, a nivel de conductas de oposición del niño ante las figuras educacionales y otros adultos, derivados de la contraposición entre la protección del adulto y la búsqueda de autonomía del pequeño. Por ello, un aspecto fundamental a tener muy en cuenta deviene el estilo educativo que los padres ejercen sobre el niño.

Un estilo educativo caracterizado por una combinación equilibrada entre control/disciplina/autoridad y afecto/comprensión parece fomentar un elevado nivel de autoestima y, además, una menor probabilidad de manifestación de rabietas y comportamiento negativista. De esta manera, es indispensable que los educadores entiendan la importancia del aumento progresivo de autonomía por parte del niño y que a medida que tiene lugar su maduración como ser humano, debe disminuirse paulatinamente el control exhaustivo de todas aquellas decisiones relativas al niño.

https://psicologiaymente.net/desarrollo/desarrollo-personalidad-infancia

TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

TEORÍAS ENDOGENAS

Se caracterizan por defender cómo la personalidad está determinada por las características internas e innatas de la persona. Dentro de las cuales existen varios modelos:Defiende la existencia de rasgos o características que disponen a la persona a que actúe de una determinada manera antes las situaciones, proporcionando estabilidad y consistencia a las conductas, emociones y estilos cognitivos de los individuos.

Además, propone la existencia de características de personalidad que presenta a través de un continuo y que afirma que existen en todos los seres humanos aunque en diferente grado o medida.

Las dimensiones básicas que propone son las que componen en término PEN, psicoticismo, extraversión y neuroticismo, siendo categorías no excluyentes que según el grado de aparición de cada uno, definiría la personalidad de cada individuo.

En esta línea, las personas con neuroticismo alto serían personas ansiosas, deprimidas, tímidas, con baja autoestima, tensas e irracionales. Por lo tanto, es una dimensión que se encuentra relacionada con los trastornos neuróticos.

Las personas con un psicoticismo alto serían antisociales, impulsivas, frías, creativas, poco empáticas, rígidas y hostiles. En cambio, las personas que presentan un psicoticismo bajo serían personas empáticas, altruistas, socializadas y responsables.

Por su parte, los individuos que puntúan alto en extroversión son personas sociables, activas, asertivas, espontáneas y aventureras, destacando dos rasgos centrales como son la sociabilidad y la actividad.

La teoría incluye una cuarta dimensión de las habilidades cognitivas, que sería la inteligencia general o factor g. Además, el modelo es jerárquico y psicobiológico, afirmando que las variables de personalidad son genéticas e incluyen estructuras fisiológicas y hormonales concretas.

2- Modelo de 16 factores de Catell

Catell dentro de este grupo de teorías de rasgos, desarrolla su modelo de 16 factores de personalidad, considerándola como un conjunto de rasgos que definen a la persona con un carácter predictivo sobre su conducta.

Su objetivo era encontrar una serie de rasgos que resumiese la personalidad de las personas. Según el autor, cada sujeto se mueve en cada rasgo dando lugar así a una personalidad determinada.

Este modelo incluye factores relacionados con la sociabilidad, la emocionalidad, con aptitudes básicas, con la responsabilidad y con la independencia al grupo; todos ellos formando los 16 factores primarios.

Los estudios realizados factorialmente demostraron la existencia de cuatro factores secundarios: QI (ansiedad baja-ansiedad alta), QII (introversión-extraversión), QIII (poca-mucha socialización) y QIV (pasividad-independencia).

3- Modelo de los 5 grandes

El modelo de Cinco Factores de McCrae y Costa es una de las teorías más recientes. Esta teoría pentafactorial establece cinco rasgos primarios que corresponderían a los rasgos básicos de personalidad.

En un primer lugar, se encuentra el factor neuroticismo/estabilidad emocional que se relaciona con el nivel de ansiedad del individuo ante algún tipo de situación. Por medio de la medición de este factor se llega a obtener la depresión, la ansiedad, los pensamientos irracionales, las emociones negativas que presenta cada uno.

El segundo factor, extraversión, está relacionado con la sociabilidad y la habilidad para entablar relaciones siendo muy similar a lo explicado sobre este rasgo en el modelo de Eysenck.

En cuanto al factor tres, destaca la apertura, referido a la atracción hacia nuevas experiencias, destacando la imaginación e intereses por múltiples temas.

El cuarto sería la cordialidad, con respecto a la relación de cada uno con los demás, cómo es su trato con las personas. En esta línea hay que destacar que el polo opuesto sería el de antagonismo y representaría características como la evitación, desapego, sociopatía y rechazo.

Por último, el factor responsabilidad tiene que ver con el autocontrol, el respeto por los demás y por sí mismos, la planificación y la obediencia.

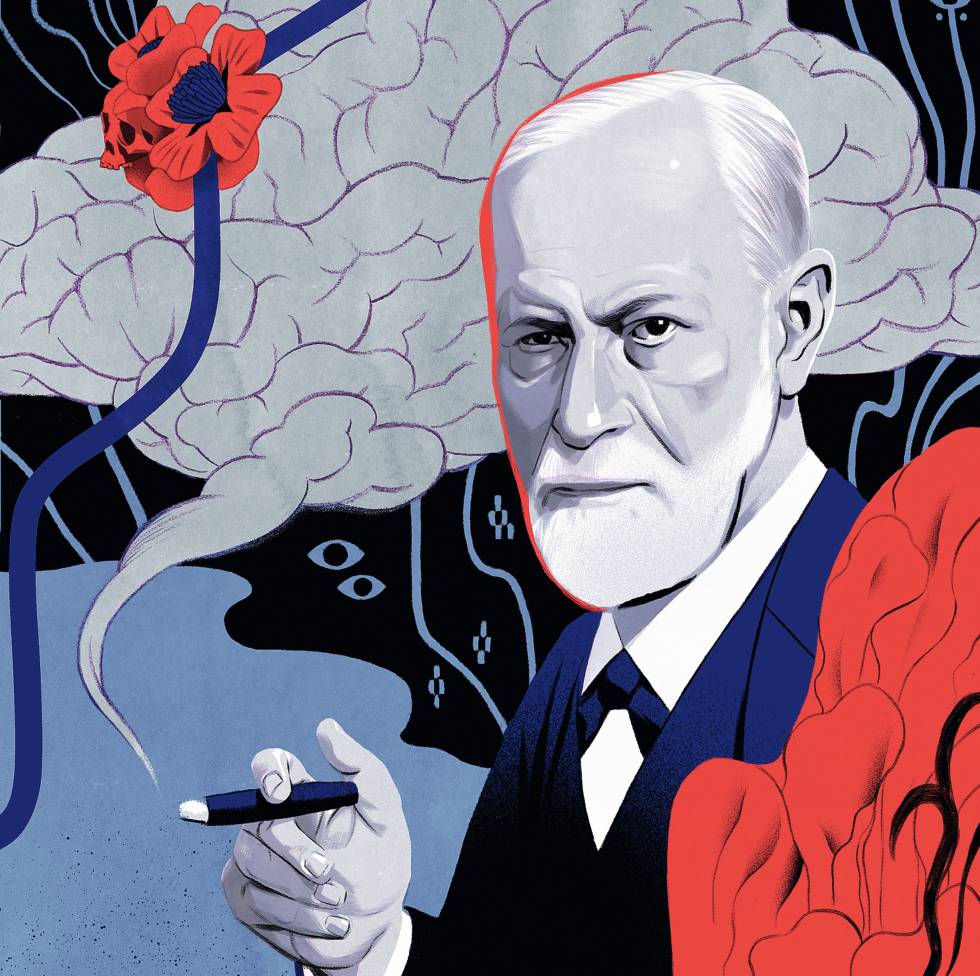

4- Teoría psicodinámica de Freud

La teoría propuesta por Freud relacionaba personalidad con el funcionamiento de la mente, distinguiendo entre el “ello”, el “yo” y el “superyo”. En este sentido, concibe la personalidad como sistemas opuestos que entran en conflicto incesantemente.

El “ello” representa la parte innata de la personalidad, nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales, operando de acuerdo al placer y cubriendo las necesidades básicas fisiológicas sin pensar en las consecuencias. El ello lo forman los deseos más primarios, pulsiones más primitivas como el hambre, la sed y los impulsos irracionales.

El “yo” evoluciona según se avanza en el desarrollo, tiene como fin cumplir los deseos del ello y a la vez tiene que conciliarse con las exigencias del superyó, ejecutando un papel regulador entre ambos. Sigue el principio de realidad satisfaciendo los deseos del ello pero de una manera apropiada y representa el agente consciente e intenta ser realista y racional.

Por su parte, el “superyó” representa los pensamientos morales y éticos, contrarresta al “ello”, y consta de dos subsistemas que son la conciencia moral y el ideal del yo. No está presente desde el inicio de la vida de la persona, sino que surge como consecuencia de la internalización de la figura de padre debido a la resolución del complejo de Edipo.

Del equilibrio entre el ello y el superyó al que llegue el yo, dependerá que la conducta de los sujetos se considere normal o anormal, constituyendo cada uno su personalidad característica.

Otros conceptos claves en su teoría son el inconsciente, ya que comprende todos aquellos procesos y fenómenos de los que no somos lúcidos.

El consciente hace referencia a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor así como procesos mentales de los que nos damos cuenta. Finalmente, entre ambos se encontraría el preconsciente referidos a aquellos fenómenos de los que no se es consciente pero que sí se puede llegar a serlo si se presta atención.

Teorías exógeneas

Estas teorías, en cambio, postulaban que el desarrollo de la personalidad estaba determinado por factores sociales y culturales.

Skinner fue uno de los autores que defendía esta teoría proponiendo que la personalidad venía determinada por un conjunto de conductas o comportamientos que la persona realiza según tuviera refuerzos positivos o negativos.

Dicha investigación se basaba en el condicionamiento operante, reflejando una idea de reforzamiento para que las personas realizaran acciones premiadas y evitaran las castigadas, las cuales se pueden ver reflejadas en muchas pautas que se debe seguir en la sociedad.

Teorías interaccionistas

Las teorías interaccionistas defienden que el ambiente social y cultural ejerce una influencia en el desarrollo de la personalidad de cada individuo. En este sentido, la personalidad va a ejercer una influencia notable en el ambiente en el que se encuentre.

Carl Rogers fue una de las personas que se centró en esta teoría, para él la personalidad depende del punto de vista que tenga cada uno.

Además, también desarrolla el concepto de “yo ideal” como aquello a lo que la persona aspira a ser, comparando entre este ideal y el “yo real”.

A grandes rasgos, cuanto mayor sean las diferencias menor será la satisfacción personal y más sentimientos negativos aparecerán, y viceversa.

Características de la personalidad

La personalidad está constituida por una serie de características diferentes en cada individuo que se ven influidas por sus experiencias, sus valores, sus creencias, sus recuerdos personales, sus relaciones sociales, sus hábitos y sus capacidades.

A su vez, está compuesta por rasgos o características determinadas con las que se define a la persona, los cuales no son observables y se manifiestan a través de patrones de comportamiento ante las distintas situaciones a las que el sujeto se vaya enfrentando.

El psicólogo Gordon Allport fue uno de los primeros en investigar sobre este constructo, defendiendo una metodología empírica y considerando las influencias del ambiente y las motivaciones conscientes.

En esta línea, el autor tampoco desechaba la contribución de mecanismos inconscientes como defendían algunos de sus compañeros y donde predominaban los enfoques psicoanalíticos.

Así pues, Gordon Allport definió la personalidad como “la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio”.

Otro de los autores que abarcó el tema de la personalidad fue Eysenck, el cual la definió como: “Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en el ambiente”.

Para él, “el carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta afectiva (emoción). El intelecto, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación neuroendocrina”.

Temperamento

El temperamento se refiere a la forma característica de reaccionar del sujeto con respecto a su entorno. Es innata y supone una predisposición psicológica para responder de una manera determinada a lo que sucede en nuestro medio.

Está presente desde la infancia y su estabilidad a lo largo del ciclo vital depende del grado en que ese rasgo sea muy extremo en la niñez. A su vez, comprende la capacidad para estar alerta y responder, así como aspectos emocionales.

El temperamento está basado en la genética. De hecho, autores como Eysenck defienden que las diferencias en las personalidades de cada uno se dan como consecuencia de los factores hereditarios.

Una teoría muy popular en la Edad Media fue la promulgada por los antiguos griegos, los cuales dieron mucha importancia al temperamento. Esta civilización hablaba de cuatro modelos diferentes de temperamento basados en el tipo de fluidos; los humores.

El primer tipo se refiere al sanguíneo, es decir, una persona alegre y optimista. Para el pueblo griego, este modelo de personas tenían una cantidad abundante de sangre, presentando siempre una apariencia saludable.

Otro tipo era el colérico caracterizado por presentar un pronto significativo e inminente en la expresión del sujeto. Corresponde a personas normalmente agresivas cuyas características físicas implican una musculatura tensa y una tez amarillenta debido a la bilis.

El tercer tipo se refería al temperamento flemático, caracterizado por la lentitud, desinterés, abandono y pasividad, el cual eran considerado de personas frías y distantes. Su nombre viene de la palabra flema, que es la mucosidad pegajosa procedente de las vías respiratorias que extraemos de nuestros pulmones.

El último ejemplar se definía de temperamento melancólico. Es decir, personas que tienen una mayor predisposición a estar tristes, deprimidas y pesimistas. Viene de las palabras griegas que designan a la bilis negra.

Como apunte es importante diferenciar el temperamento del carácter, el cual está generado por la experiencia y la cultura en la que está inmerso el individuo. En un supuesto caso de estudio del carácter, correspondería a estudiar cómo la persona reacciona a lo que le va sucediendo y cómo responde ante cada circunstancia.

Temperamento y carácter constituyen una personalidad característica en función de su combinación e intensidad.

https://www.lifeder.com/teorias-personalidad/

Sigmund Freud 1856-1939

La historia de Freud, como la mayoría de las historias de otras personas, empieza a partir de otros. En esta ocasión fueron su mentor y amigo, Dr. Joseph Breuer y la paciente de éste, Anna O.

Anna O. Fue paciente de Breuer desde 1880 hasta 1882. Con 21 años de edad, Anna invirtió la mayoría de su tiempo cuidando de su padre enfermo, desarrollando una tos importante que no tenía una explicación física, así como dificultades para hablar, que finalizaron en un mutismo completo, seguido de expresiones solo en inglés, en vez de su lengua natal, el alemán.

Cuando su padre falleció, la paciente empezó a rechazar la comida y desarrolló una serie inusual y extraña de síntomas. Perdió la sensibilidad en las manos y pies, parálisis parciales y espasmos involuntarios. También presentaba alucinaciones visuales y visión de túnel. Toda vez que los médicos examinaban a Anna para estudiar estos síntomas que parecían físicos, no encontraban ninguna causa física demostrable.

Además de estos síntomas, por si no fuera poco, presentaba fantasías infantiloides, cambios dramáticos de humor y varios intentos de suicidio. El diagnóstico de Breuer fue de lo que se llamaba en aquel momento histeria (hoy, trastorno de conversión), lo que significaba que tenía síntomas que parecían físicos, pero no lo eran.

En las noches, Anna se sumía en unos estados de “hipnosis espontánea”, tal y como Breuer les llamó, a los que la propia paciente designó “nubes”. (Anna tenía una formación intelectual alta y era una mujer muy preparada; así que no es de extrañar que ella utilizase términos muy precisos, incluso técnicos para designar algunos de sus estados, como en el caso de los estados hipnoides, llamándoles nubes. N.T.). Breuer se dio cuenta de que, a pesar de estos estados de trance, la paciente podía hablar de sus fantasías diurnas y de otras experiencias, sintiéndose mejor posteriormente. Anna llamó a estos episodios “limpieza de chimenea” y “la cura por la palabra”.

En algunas ocasiones, durante la “limpieza de chimenea”, Anna proporcionaba algunos datos que daban comprensión particular a algunos de sus síntomas. El primer dato sobrevino justo después de negarse a ingerir agua durante un tiempo: recordaba ver a una mujer bebiendo agua de un vaso que un perro había lamido antes. Cuando recordaba esta imagen, se disgustaba y le sobrevenía una sensación intensa de asco…solo para inmediatamente después ¡beberse el vaso de agua!. En otras palabras, su síntoma (la hidrofobia) desaparecía tan pronto se verbalizaba y se sentía la sensación particular de asco; es decir, la base del síntoma. Breuer llamó catarsis, del griego referido a “limpieza”, a estos estados de recuperación espontánea.

11 años más tarde, Breuer y su asistente, Sigmund Freud, escribieron un libro sobre la histeria, donde explicaban su teoría. Toda histeria es el resultado de una experiencia traumática que no puede aceptarse en los valores y comprensión del mundo de una persona. Las emociones asociadas al trauma no se expresan de manera directa, simplemente se evaporan: se expresan a través de la conducta de forma vaga, imprecisa. Por decirlo de otra manera, estos síntomas tienen significado. Cuando el paciente puede llegar a comprender el origen de sus síntomas (a través de la hipnosis, por ejemplo), entonces se liberan las emociones reprimidas por lo que no necesitan expresarse a través de ellos. Es similar a drenar una infección local.

De esta manera, Anna fue poco a poco mejorando de sus síntomas. Pero, es importante señalar que ella no podía hacerlo sin Breuer: mientras se encontraba en sus estados hipnóticos, necesitaba tener las manos de Breuer con ella, y desafortunadamente, surgieron nuevos problemas.

De acuerdo con Freud, Breuer reconoció que la paciente se había enamorado de él y además él también se sentía atraído por ella. Además, la paciente le comentaba a todo el mundo que estaba embarazada de Breuer. Se podría decir que ella le deseaba tanto que su mente le dijo a su cuerpo que esto era cierto, desarrollando un embarazo histérico (hoy llamado pseudociesis o embarazo psicológico. N.T.). Breuer, un hombre casado en la época victoriana, abandonó abruptamente las sesiones y perdió todo interés en la histeria.

Fue Freud quien posteriormente retomó lo que Breuer no había reconocido abiertamente; es decir, en el fondo de todas estas neurosis histéricas yacía un deseo sexual.

Con respecto a la evolución de Anna, ésta pasó gran parte del tiempo restante en un sanatorio. Más tarde, se convirtió en una figura muy respetada y activa (la primera mujer asistente social de Alemania) bajo su nombre propio: Bertha Pappenheim. Murió en 1936. Anna será siempre recordada, no solo por sus propios logros, sino como la inspiración de la teoría de la personalidad más influyente que hayamos conocido.

Teoría

Freud no inventó exactamente el concepto de mente consciente versus mente inconsciente, pero desde luego lo hizo popular. La mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular: las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Cuando trabajamos muy centrados en estos apartados es lo que Freud llamó preconsciente, algo que hoy llamaríamos “memoria disponible”: se refiere a todo aquello que somos capaces de recordar; aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que somos capaces de traer a la cosnciencia. Actualmente, nadie tiene problemas con estas dos capas de la mente, aunque Freud sugirió que las mismas constituían solo pequeñas partes de la misma.

La parte más grande estaba formada por el inconsciente e incluía todas aquellas cosas que no son accesibles a nuestra consciencia, incluyendo muchas que se habían originado allí, tales como nuestros impulsos o instintos, así como otras que no podíamos tolerar en nuestra mente consciente, tales como las emociones asociadas a los traumas.

De acuerdo con Freud, el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya sean simples deseos de comida o sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un artista o científico. Además, tenemos una tendencia a negar o resistir estas motivaciones de su percepción consciente, de manera que solo son observables de forma disfrazada. Ya volveremos más adelante con esto.

El Ello, el Yo y el Superyo

La realidad psicológica freudiana empieza con el mundo lleno de objetos. Entre ellos, hay uno especial: el cuerpo. El cuerpo (Nos referiremos a cuerpo como vocablo para traducir “organism”, ya que en psicología es más aceptado el término. N.T.) es especial en tanto actúa para sobrevivir y reproducirse y está guiado a estos fines por sus necesidades (hambre, sed, evitación del dolor y sexo).

Una parte (muy importante, por cierto) del cuerpo lo constituye el sistema nervioso, del que una de sus características más prevalentes es la sensibilidad que posee ante las necesidades corporales. En el nacimiento, este sistema es poco más o menos como el de cualquier animal, una “cosa”, o más bien, el Ello. El sistema nervioso como Ello, traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales llamadas pulsiones (en alemán “Triebe”). Freud también los llamó deseos. Esta traslación de necesidad a deseo es lo que se ha dado a conocer como proceso primario.

El Ello tiene el trabajo particular de preservar el principio de placer, el cual puede entenderse como una demanda de atender de forma inmediata las necesidades. Imagínese por ejemplo a un bebé hambriento en plena rabieta. No “sabe” lo que quiere, en un sentido adulto, pero “sabe” que lo quiere…¡ahora mismo!. El bebé, según la concepción freudiana, es puro, o casi puro Ello. Y el Ello no es más que la representación psíquica de lo biológico.

Pero, aunque el Ello y la necesidad de comida puedan satisfacerse a través de la imagen de un filete jugoso, al cuerpo no le ocurre lo mismo. A partir de aquí, la necesidad solo se hace más grande y los deseos se mantienen aún más. Usted se habrá percatado de que cuando no ha satisfecho una necesidad, como la de comer por ejemplo, ésta empieza a demandar cada vez más su atención, hasta que llega un momento en que no se puede pensar en otra cosa. Este sería el deseo irrumpiendo en la consciencia.

Menos mal que existe una pequeña porción de la mente a la que nos referimos antes, el consciente, que está agarrado a la realidad a través de los sentidos. Alrededor de esta consciencia, algo de lo que era “cosa” se va convirtiendo en Yo en el primer año de vida del niño. El Yo se apoya en la realidad a través de su consciencia, buscando objetos para satisfacer los deseos que el Ello ha creado para representar las necesidades orgánicas. Esta actividad de búsqueda de soluciones es llamada proceso secundario.

El Yo, a diferencia del Ello, funciona de acuerdo con el principio de realidad, el cual estipula que se “satisfaga una necesidad tan pronto haya un objeto disponible”. Representa la realidad y hasta cierto punto, la razón.

No obstante, aunque el Yo se las ingenia para mantener contento al Ello (y finalmente al cuerpo), se encuentra con obstáculos en el mundo externo. En ocasiones se encuentra con objetos que ayudan a conseguir las metas. Pero el Yo capta y guarda celosamente todas estas ayudas y obstáculos, especialmente aquellas gratificaciones y castigos que obtiene de los dos objetos más importantes del mundo de un niño: mamá y papá. Este registro de cosas a evitar y estrategias para conseguir es lo que se convertirá en Superyo. Esta instancia no se completa hasta los siete años de edad y en algunas personas nunca se estructurará.

Hay dos aspectos del Superyo: uno es la consciencia, constituida por la internalización de los castigos y advertencias. El otro es llamado el Ideal del Yo, el cual deriva de las recompensas y modelos positivos presentados al niño. La consciencia y el Ideal del Yo comunican sus requerimientos al Yo con sentimientos como el orgullo, la vergüenza y la culpa.

Es como si en la niñez hubiésemos adquirido un nuevo conjunto de necesidades y de deseos acompañantes, esta vez de naturaleza más social que biológica. Pero, por desgracia, estos nuevos deseos pueden establecer un conflicto con los deseos del Ello. Ya ve, el Superyo representaría la sociedad, y la sociedad pocas veces satisface sus necesidades.

Pulsiones de Vida y Pulsión de Muerte

Freud consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado por las pulsiones, las cuales no son más que las representaciones neurológicas de las necesidades físicas. Al principio se refirió a ellas como pulsiones de vida. Estas pulsiones perpetúan (a) la vida del sujeto, motivándole a buscar comida y agua y (b) la vida de la especie, motivándole a buscar sexo. La energía motivacional de estas pulsiones de vida, el “oomph” que impulsa nuestro psiquismo, les llamó libido, a partir del latín significante de “yo deseo”.

La experiencia clínica de Freud le llevó a considerar el sexo como una necesidad mucho más importante que otras en la dinámica de la psiquis. Somos, después de todo, criaturas sociales y el sexo es la mayor de las necesidades sociales. Pero, aunque debemos recordar que cuando Freud hablaba de sexo, hablaba de mucho más que solo el coito, la libido se ha considerado como la pulsión sexual.

Más tarde en su vida, Freud empezó a creer que las pulsiones de vida no explicaban toda la historia. La libido es una cosa viviente; el principio de placer nos mantiene en constante movimiento. Y la finalidad de todo este movimiento es lograr la quietud, estar satisfecho, estar en paz, no tener más necesidades. Se podría decir que la meta de la vida, bajo este supuesto, es la muerte. Freud empezó a considerar que “debajo” o “a un lado” de las pulsiones de vida había una pulsión de muerte. Empezó a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir.

Parece una idea extraña en principio, y desde luego fue rechazada por muchos de sus estudiantes, pero creemos que tiene cierta base en la experiencia: la vida puede ser un proceso bastante doloroso y agotador. Para la gran mayoría de las personas existe más dolor que placer, algo, por cierto, que nos cuesta trabajo admitir. La muerte promete la liberación del conflicto.

Freud se refirió a esto como el principio de Nirvana. Nirvana es una idea budista usualmente traducida como “Cielo”, aunque su significado literal es “soplido que agota”, como cuando la llama de una vela se apaga suavemente por un soplido. Se refiere a la no-existencia, a la nada, al vacío; lo que constituye la meta de toda vida en la filosofía budista.

La evidencia cotidiana de la pulsión de muerte y su principio de nirvana está en nuestro deseo de paz, de escapar a la estimulación, en nuestra atracción por el alcohol y los narcóticos, en nuestra propensión a actividades de aislamiento, como cuando nos perdemos en un libro o una película y en nuestra apetencia por el descanso y el sueño. En ocasiones esta pulsión se representa de forma más directa como el suicidio y los deseos de suicidio. Y en otros momentos, tal y como Freud decía, en la agresión, crueldad, asesinato y destructividad.

Ansiedad

Una vez, Freud dijo: “la vida no es fácil”.

El Yo está justo en el centro de grandes fuerzas; la realidad, la sociedad, está representada por el Superyo; la biología está representada por el Ello. Cuando estas dos instancias establecen un conflicto sobre el pobre Yo, es comprensible que uno se sienta amenazado, abrumado y en una situación que parece que se le va a caer el cielo encima. Este sentimiento es llamado ansiedad y se considera como una señal del Yo que traduce sobrevivencia y cuando concierne a todo el cuerpo se considera como una señal de que el mismo está en peligro.

Freud habló de tres tipos de ansiedades: la primera es la ansiedad de realidad, la cual puede llamarse en términos coloquiales como miedo. De hecho, Freud habló específicamente de la palabra miedo, pero sus traductores consideraron la palabra como muy mundana. Podríamos entonces decir que si uno está en un pozo lleno de serpientes venenosas, uno experimentará una ansiedad de realidad.

La segunda es la ansiedad moral y se refiere a lo que sentimos cuando el peligro no proviene del mundo externo, sino del mundo social interiorizado del Superyo. Es otra terminología para hablar de la culpa, vergüenza y el miedo al castigo.

La última es la ansiedad neurótica. Esta consiste en el miedo a sentirse abrumado por los impulsos del Ello. Si en alguna ocasión usted ha sentido como si fuésemos a perder el control, su raciocinio o incluso su mente, está experimentando este tipo de ansiedad. “Neurótico” es la traducción literal del latín que significa nervioso, por tanto podríamos llamar a este tipo de ansiedad, ansiedad nerviosa. Es este el tipo de ansiedad que más interesó a Freud y nosotros le llamamos simple y llanamente ansiedad.

Los Mecanismos de Defensa

El Yo lidia con las exigencias de la realidad, del Ello y del Superyo de la mejor manera que puede. Pero cuando la ansiedad llega ser abrumadora, el Yo debe defenderse a sí mismo. Esto lo hace bloqueando inconscientemente los impulsos o distorsionándoles, logrando que sean más aceptables y menos amenazantes. Estas técnicas se han llamado mecanismos defensivos yoicos y tanto Freud como su hija Anna, así como otros seguidores han señalado unos cuantos.

La Negación se refiere al bloqueo de los eventos externos a la consciencia. Si una situación es demasiado intensa para poder manejarla, simplemente nos negamos a experimentarla. Como podrían suponer, esta defensa es primitiva y peligrosa (nadie puede desatender la realidad durante mucho tiempo). Este mecanismo usualmente opera junto a otras defensas, aunque puede funcionar en exclusiva.

En una ocasión, mientras estaba leyendo en la sala de mi casa, mi hija de cinco años veía unos dibujos animados de la tele, creo que los Pitufos. Como casi todos los niños de su edad, tenía el hábito de estar demasiado cerca de la pantalla. En un momento determinado donde parece que los responsables de la emisora no prestaban atención suficiente, pasaron abruptamente a un anuncio de una película de terror a estrenarse próximamente en el cine. Contenía muchas escenas violentas de sangre y masacre, con un cuchillo ensangrentado, una máscara de hockey y gritos de terror. Como ya era tarde para salvar a mi hija de tal invasión, hice l que todo padre psicólogo haría con su hijo: ¡Vaya, ese anuncio era terrorífico, ¿verdad?!. Ella dijo: ¿eh?. Yo dije a continuación: Ese anuncio…fue horroroso, ¿no?. Y dice ella: ¿qué anuncio?. Yo contesté abruptamente: ¡Ese, el de la máscara de hockey; el del cuchillo sangriento y esos gritos!. Aparentemente, mi hija había borrado todo el anuncio de su cabeza.

Desde aquel momento, en mi vida he visto muchas reacciones parecidas en niños cuando son confrontados a situaciones a las que no están preparados. También he visto personas desmayándose en una autopsia (personas que niegan la realidad de la muerte de un ser querido) y estudiantes que se olvidan de buscar las notas de sus exámenes. Todo esto es negación.

La Represión, defensa que Anna Freud llamó también “olvido motivado” es simplemente la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. Esta defensa también es peligrosa y casi siempre va acompañada de otras más.

Cuando era un adolescente, desarrollé un fuerte sentimiento de miedo hacia las arañas, especialmente aquellas con patas largas. No sabía de donde venía ese miedo, pero empezaba a ser bastante engorroso cuando precisamente iba a entrar en el instituto, antes de la universidad. En el instituto, un consejero me ayudó a llevarlo mejor (con algo que él llamaba desensibilización sistemática), pero aún no tenía ni idea de dónde podía provenir el miedo. Años más tarde, tuve un sueño particularmente vívido y claro donde me veía encerrado por mi primo en un cortijo de la parte de atrás de la casa de mis abuelos. La habitación era oscura y estaba muy sucio. El suelo estaba cubierto de (ya lo habrán sabido) ¡arañas con patas largas!).

La comprensión freudiana de este sueño es bastante simple: reprimí un evento traumático (el incidente del cortijo), pero cuando en la realidad veía arañas, surgía la ansiedad del evento sin traer consigo el recuerdo del acontecimiento.

Otros ejemplos abundan en la literatura. Anna Freud habla de uno en concreto que es particularmente especial: una chica jóven, acosada de una culpa importante por sus fuertes deseos sexuales, tiende a olvidar el nombre de su novio, aún cuando le está presentando a sus amistades. O un alcohólico que no puede recordar su intento de suicidio, argumentando que debió “haberse bloqueado”. O alguien que casi se ahoga de pequeño, pero es incapaz de recordar el evento aunque los demás intenten recordárselo…pero presenta un miedo terrible a los lagos y mares.

Nótese que para que haya un verdadero ejemplo de defensa, debe funcionar de forma inconsciente (Laplanche y Pontalis en su Diccionario de Psicoanálisis ? Ed. Labor, 1993- establecen que la defensa adquiere a menudo un carácter compulsivo y actúa, al menos parcialmente, inconscientemente. N.T.).

Mi hermano tenía un miedo terrible a los perros cuando era niño, pero no había en esta experiencia ninguna defensa en juego. Simplemente él no que ría repetir la experiencia de haber sido mordido por uno de ellos. Comúnmente, eso que llamamos miedos irracionales o fobias derivan de la represión de traumas.

Ascetismo es la renuncia de las necesidades es una de las defensas que menos hemos oído hablar, pero se ha puesto nuevamente de moda con la emergencia del trastorno llamado anorexia. Los pre-adolescentes, cuando se sienten amenazados por sus emergentes deseos sexuales, pueden protegerse a sí mismos inconscientemente a través de negar no sólo sus deseos sexuales, sino también todos sus deseos. Así, se embarcan en una vida como si fueran monjes, con una tendencia ascética donde renuncian a cualquier interés sobre lo que los demás renuncian.

En los chicos de hoy hay un interés marcado en la autodisciplina de la artes marciales. Afortunadamente, las artes marciales no solo no hacen (mucho) daño, sino que incluso pueden ayudarles. Por el contrario, las chicas de nuestra sociedad desarrollan con mucha frecuencia un interés importante por alcanzar estándares artificiales de belleza basados en la delgadez. Considerando la teoría freudiana, la negación de estas chicas a comer es una tapadera de su negación a su desarrollo sexual. Y desde luego que la sociedad aumenta la presión. ¡Lo que para otras sociedades representa una mujer madura es para nosotros una mujer con 20 libras de más!.

Aislamiento (también llamado intelectualización) consiste en separar la emoción (o el afecto. N.T.) de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. La persona puede reconocer, de forma muy sutil, que ha sido abusada de pequeña, o puede demostrar una curiosidad intelectual sobre su orientación sexual recién descubierta. Algo que debe considerarse como importante, sencillamente se trata como si no lo fuera.

En situaciones de emergencia, hay algunas personas que se sienten completamente calmados e íntegros hasta que se haya pasado la situación difícil, y es entonces cuando se vienen abajo. Algo te dice que te mantengas entero mientras dure la emergencia. Es bastante común que nos encontremos con personas totalmente inmersas en obligaciones sociales alrededor de la muerte de un ser querido. Los médicos y las enfermeras deben aprender a separar sus reacciones naturales de su ejercicio profesional cuando están en presencia de pacientes heridos, o cuando necesitan operarles, o simplemente cuando tienen que clavar una aguja. Deben tratar al paciente como algo menos que humanos cálidos con familias y viviendo una vida similar a la de ellos. Muchos adolescentes se dirigen a ver en masa las películas de terror, e incluso se obsesionan con la cuestión, quizás para lograr combatir el miedo real. Nada demuestra el aislamiento más claramente que un cine lleno de gente riéndose histéricamente ante el descuartizamiento de un ser humano en la pantalla.

El Desplazamiento es la “redirección” de un impulso hacia otro blanco que lo sustituya. Si el impulso o el deseo es aceptado por ti, pero la persona al que va dirigido es amenazante, lo desvías hacia otra persona u objeto simbólico. Por ejemplo, alguien que odia a su madre puede reprimir ese odio, pero lo desvía hacia, digamos, las mujeres en general. Alguien que no haya tenido la oportunidad de amar a un ser humano puede desviar su amor hacia un gato o un perro. Una persona que se siente incómodo con sus deseos sexuales hacia alguien, puede derivar este deseo a un fetiche. Un hombre frustrado por sus superiores puede llegar a casa y empezar a pegar al perro o a sus hijos o establecer discusiones acaloradas.

Agresión contra el propio self (Utilizaremos aquí el propio término en inglés para referirnos al “sí mismo, ya que en la psicología en español se usa con mayor frecuencia el vocablo en inglés “self”. N.T.). Es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión, más que a impulsos más positivos. Constituye la explicación freudiana para muchos de nuestros sentimientos de inferioridad, culpa y depresión. La idea de que la depresión es muchas veces el producto de la rabia contra un objeto (persona) que no queremos reconocer, es ampliamente aceptada por freudianos y otros de diversas corrientes.

Hace un tiempo, en una etapa en la que no me sentía muy bien, mi hija de cinco años derramó un vaso de leche con chocolate en el salón de casa. Me levanté incómodo y empecé a decirle gritándole que cómo era posible que después de habérselo dicho tantas veces lo hacía de nuevo. Que tenía que ser más cuidadosa porque ya era mayor y…etc. En ese momento, mi hija empezó a golpearse la cabeza varias veces. Obviamente, ella no me golpearía la cabeza a mí, ¿no?. De más está decir que a partir de aquel suceso me he sentido culpable hasta hoy.

Proyección o desplazamiento hacia fuera, como Anna Freud le llamó, es casi completamente lo contrario de la agresión contra el propio self. Comprende la tendencia a ver en los demás aquellos deseos inaceptables para nosotros. En otras palabras; los deseos permanecen en nosotros, pero no son nuestros. Confieso que cuando oigo a alguien hablar sin parar sobre cómo está de agresiva nuestra sociedad o cómo está aquella persona de pervertida, no puedo dejar de preguntarme si esta persona no tiene una buena acumulación de impulsos agresivos o sexuales que no quiere ver en ella misma.

Déjenme mostrarles algunos ejemplos. Un marido fiel y bueno empieza a sentir atracción por una vecina guapa y atractiva. En vez de aceptar estos sentimientos, se vuelve cada vez más celoso con su mujer, a la que cree infiel y así sucesivamente. O una mujer que empieza a sentir deseos sexuales leves hacia sus amigas.. En lugar de aceptar tales sentimientos como algo bastante normal, se empieza preocupar cada vez más por el alto índice de lesbianismo en su barrio.

La Rendición altruista es una forma de proyección que parece a primera vista como lo opuesto: aquí, la persona intenta llenar sus propias necesidades de forma vicaria a través de otras gentes.

Un ejemplo común es el del amigo (siempre conocemos alguno) que en vez de buscar algún amigo o relación por sí mismo, embarca a los demás a que las tengan. Son esos que te dicen curiosamente “¿y qué paso anoche con tu cita?” o “Qué, ¿ya tienes pareja o no?”. Un ejemplo extremo sería el de la persona que vive completamente su vida para y a través de los demás. (La rendición altruista también es común en los grupos ideológicos dogmáticos, incluyendo grupos de “ciencia”, así como de personas que se someten a una religión por completo o a una vida dedicada únicamente a servir a los demás. N.T.).

La Formación reactiva, o “creencia en lo opuesto”, como Anna Freud llamó, es el cambio de un impulso inaceptable por su contrario. Así, un niño. Enfadado con su madre, puede volverse un niño muy preocupado por ella y demostrarle mucho cariño. El niño que sufre abusos por parte de un progenitor, se vuelve hacia él corriendo. O alguien que no acepta un impulso homosexual, puede repudiar a los homosexuales.

Quizás el ejemplo más significativo de formación reactiva lo encontramos en niños entre 7 y 11 años. La mayoría de los chicos, sin dudarlo, hablarán mal de las chicas o incluso no querrán saber nada del tema. Las niñas harán lo mismo con respecto a ellos. Pero, si nosotros, los adultos, les vemos jugar, podemos decir con toda seguridad cuáles son sus verdaderos sentimientos.

La Anulación Retroactiva comprende rituales o gestos tendientes a cancelar aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después de que han ocurrido. Por ejemplo, Anna Freud mencionaba a un niño que recitaba el alfabeto al revés siempre que tenía un pensamiento sexual, o que se volvía y escupía cuando se encontraba con otro niño que compartiese su pasión por la masturbación.

En personas “normales”, la anulación retroactiva es, por supuesto, más consciente, pidiendo formalmente excusas o estableciendo actos de expiación. Pero, en algunas personas los actos de expiación no son conscientes en absoluto. Fíjese, por ejemplo, en un padre alcohólico que después de un año de abusos verbales y quizás físicos, regala los mejores juguetes a sus hijos en Navidad. Cuando pasa la época navideña y percibe que sus hijos no se han dejado engañar por los regalos, se vuelve al bar de siempre y le comenta al camarero lo desagradecida que es su familia, lo que le lleva a beber.

Uno de los ejemplos clásicos de esta defensa es el lavarse después de una relación sexual. Sabemos que es perfectamente común lavarse después de esto, pero si usted tiene que ducharse durante tiempo y frotarse concienzudamente con un jabón fuerte, quizás el sexo no le va mucho.

La Introyección, muchas veces llamada identificación, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno, puesto que hacerlo, resuelve algunas dificultades emocionales. Por ejemplo, si se le deja solo a un niño con mucha frecuencia, él intenta convertirse en “papá” de manera de disminuir sus temores. En ocasiones les vemos jugando a con sus muñecos diciéndoles que no deben tener miedo. También podemos observar cómo los chicos mayores y adolescentes adoran a sus ídolos musicales, pretendiendo ser como ellos para lograr establecer una identidad.

Un ejemplo más inusual es el de una mujer que vive al lado de mis abuelos. Su esposo había muerto y ella comenzó a vestir en sus ropas, aunque prolijamente adaptada a su figura. Empezó a presentar varios de sus hábitos, como fumar en pipa. Aunque para los vecinos, todo esto era extraño y le llamaban el “hombre-mujer”, ella no presentaba confusión alguna con respecto a su identidad sexual. De hecho, más tarde se casó, manteniendo hasta el final sus trajes de hombre y su pipa.

Debo agregar en este momento que en la teoría freudiana, el mecanismo de identificación es aquel a través del cual desarrollamos nuestro Super-yo.

Identificación con el Agresor es una versión de la introyección que se centra en la adopción no de rasgos generales o positivos del objeto, sino de negativos. Si uno está asustado con respecto a alguien, me convierto parcialmente en él para eliminar el miedo.

Dos de mis hijas, las cuales se han criado con un gato de bastante mal genio, recurren muchas veces a maullar y chillar para evitar que salga repentinamente de un armario o de una esquina oscura y vaya a morderle los tobillos.

Un ejemplo más dramático es aquel llamado Síndrome de Estocolmo. Después de una crisis de rehenes en Estocolmo, los psicólogos se sorprendieron al ver que las rehenes no solo no estaban terriblemente enojadas con sus captores, sino incluso sumamente simpáticas hacia ellos. Un caso más reciente es el de una mujer joven llamada Patricia Hearst, proveniente de una familia muy influyente y rica. Fue secuestrada por un pequeño grupo revolucionarios autoproclamados conocidos como el Ejército de Liberación Simbionés. La retuvieron armarios, la violaron y maltrataron. A pesar de esto, decidió unirse a ellos, haciendo pequeños videos de propaganda para éstos e incluso portando un arma de fuego en un atraco cometido a un banco. Posteriormente a su detención, sus abogados defendieron con fuerza su inocencia, proclamándole como víctima, no como una criminal. No obstante, fue sentenciada a 7 años de prisión por el robo al banco. Su sentencia fue conmutada al cabo de dos años por el presidente Carter.

La Regresión constituye una vuelta atrás en el tiempo psicológico cuando uno se enfrenta a un estrés. Cuando estamos en problemas o estamos atemorizados, nuestros comportamientos se tornan más infantiles o primitivos. Un niño, por ejemplo, piede empezar a chuparse el dedo nuevamente o a hacerse pis si necesitan pasarse un timepo en el hospital. Un adolescente puede empezar a reirse descontroladamente en una situación de encuentro social con el sexo opuesto. Un estudiante preuniversitario debe traerse consigo un muñeco de peluche de casa a un exámen. Un grupo de personas civilizadas se pueden volver violentas en un momento de amenaza. O un señor mayor que después de 20 años en una empresa es despedido y a partir de ese momento se vuelve perezoso y dependiente de su esposa de una manera infantil.

¿A dónde nos retiramos cuando nos enfrentamos al estrés?. De acuerdo con la teoría freudiana, a un tiempo de la vida donde nos sentimos seguros y a salvo.

El mecanismo de Racionalización es la distorsión cognitiva de los “hechos” para hacerlos menos amenazantes. Utilizamos esta defensa muy frecuentemente cuando de manera consciente explicamos nuestros actos con demasiadas excusas. Pero, para muchas personas con un Yo sensible, utilizan tan fácilmente las excusas, que nunca se dan cuenta de ellas. En otras palabras, muchos de nosotros estamos bastante bien preparados para creernos nuestras mentiras.

Una buena forma de entender las defensas es verlas como una combinación de negación o represión con varias clases de racionalizaciones.

Todas las defensas son, de hecho, mentiras, incluso si no somos conscientes de ellas. Es más, si no nos damos cuenta de ellas, son aún más peligrosas, si cabe. Como su abuela le dice: “Ay, cómo nos complicamos la vida…”. Las mentiras traen más mentiras y nos lleva cada vez más lejos de la verdad, de la realidad. Después de un tiempo, el Yo no puede preservarnos de las demandas del Ello o empieza a hacerle caso al Superyo. Empieza a surgir fuertemente la ansiedad y nos venimos abajo.

Pero aún así, Freud consideró que las defensas eran necesarias. No podemos esperar que una persona, especialmente un niño, pueda con todo el dolor y las penas que la vida le depara. Aunque algunos de sus seguidores sugirieron que todas las defensas podían utilizarse con fines positivos, Freud dijo que solo había una, la sublimación.

La Sublimación es la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexo, rabia, miedo o cualquier otro, en una forma socialmente aceptable, incluso productiva. Por esta razón, alguien con impulsos hostiles puede desarrollar actividades como cazar, ser carnicero, jugador de rugby o fútbol o convertirse en mercenario. Una persona que sufre de gran ansiedad en un mundo confuso puede volverse un organizado, o una persona de negocios o un científico. Alguien con impulsos sexuales poderosos puede llegar a ser fotógrafo, artista, un novelista y demás. Para Freud, de hecho, toda actividad creativa positiva era una sublimación, sobre todo de la pulsión sexual.

Los Estadios

Como mencioné antes, para Freud la pulsión sexual es la fuerza mtivacional más importante. Éste creía que esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos, sino también en los niños, e incluso en los infantes. Cuando Freud presentó sus ideas sobre sexualidad infantil por primera vez, el público vienés al que se dirigió no estaba preparado para hablar de sexo en los adultos, y desde luego menos aún en los niños.

Es cierto que la capacidad orgásmica está presente desde el nacimiento, pero Freud no solo hablaba de orgasmo. La sexualidad no comprende en exclusiva al coito, sino todas aquellas sensaciones placenteras de la piel. Está claro que hasta el más mojigato de nosotros, incluyendo bebés, niños y adultos, disfrutamos de as experiencias táctiles como los besos, caricias y demás.

Freud observó que en distintas etapas de nuestra vida, diferentes partes de la piel que nos daban mayor placer. Más tarde, los teóricos llamarían a estas áreas zonas erógenas. Vio que los infantes obtenían un gran monto de placer a través de chupar, especialmente del pecho. De hecho, los bebés presentan una gran tendencia a llevarse a la boca todo lo que tienen a su alrededor. Un poco más tarde en la vida, el niño concentra su atención al placer anal de retener y expulsar. Alrededor de los tres o cuatro años, el niño descubre el placer de tocarse sus genitales. Y solo más tarde, en nuestra madurez sexual, experimentamos un gran placer en nuestras relaciones sexuales. Basándose en estas observaciones, Freud postuló su teoría de los estadios psicosexuales.

La etapa oral se establece desde el nacimiento hasta alrededor de los 18 meses. El foco del placer es, por supuesto, la boca. Las actividades favoritas del infante son chupar y morder.

La etapa anal se encuentra entre los 18 meses hasta los tres o cuatro años de edad. El foco del placer es el ano. El goce surge de retener y expulsar.

La etapa fálica va desde los tres o cuatro años hasta los cinco, seis o siete. El foco del placer se centra en los genitales. La masturbación a estas edades es bastante común.

La etapa de latencia dura desde los cinco, seis o siete años de edad hasta la pubertad, más o menos a los 12 años. Durante este período, Freud supuso que la pulsión sexual se suprimía al servicio del aprendizaje. Debo señalar aquí, que aunque la mayoría de los niños de estas edades están bastante ocupados con sus tareas escolares, y por tanto “sexualmente calmados”, cerca de un cuarto de ellos están muy metidos en la masturbación y en jugar “a los médicos”. En los tiempos represivos de la sociedad de Freud, los niños eran más tranquilos en este período del desarrollo, desde luego, que los actuales.

La etapa genital empieza en la pubertad y representa el resurgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales. Freud establecía que tanto la masturbación, el sexo oral, la homosexualidad como muchas otras manifestaciones comportamentales eran inmaduras, cuestiones que actualmente no lo son para nosotros.

Estas etapas constituyen una verdadera teoría de períodos que la mayoría de los freudianos siguen al pie de la letra, tanto en su contenido como en las edades que comprenden.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario